ここは気をつけよう!~「連携事業継続力強化計画」策定にあたって~

ここまでは、「連携型事業継続力強化計画」の申請手続きの仕方を紹介してきました。ここでは、そのおさらいも兼ねて、連携型計画を策定するにあたって、必ず記載すべきことや、特にミスしやすい部分等をピックアップの上、説明していきます。計画の策定の際に、ぜひご覧になってください。

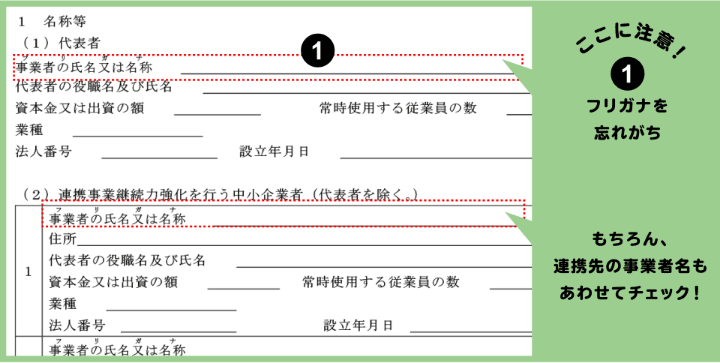

(別紙)1 名称等

「事業者の氏名又は名称」の部分の「フリガナ」を忘れがちです。

(1)代表者のほか、連携先の事業者名すべてに該当しますので、気を付けましょう。

(別紙)3 連携事業継続力強化の目標

「連携事業継続力強化を行う中小企業者及び大企業者の事業活動の概要」欄には、業種等に加え、計画を作成するそれぞれの連携事業者の事業活動が担う役割(サプライチェーンで重要な部品を卸している、地域の経済・雇用を支えている等)を検討したうえで記載しましょう。この記載がない場合、計画書の不備となり、認定を受けることができません。

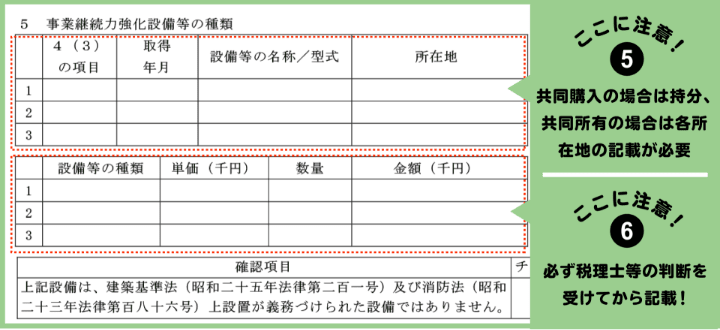

(別紙)5 連携事業継続力強化設備等の種類

「設備等の種類」欄については、必ず税理士等の判断を受けてから、必ず「機械装置」「器具備品」「建物附属設備」のいずれかを記載しましょう。

「所在地」は設備の設置場所を記載します。

(別紙)7 平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組

実効性の確保には、経営層の関与が必要不可欠です。必ず、経営層のコミットメントについて記載しましょう。また、年1回以上の訓練と計画の見直しについても記載する必要があります。

(別紙)9 連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及び調達方法

設備等の導入に係る資金調達の場合に記入します。

税制優遇を利用して強化設備等の導入を予定している場合

「5事業継続力強化設備等の種類」 ( )

に記載があり、税制優遇を利用して強化設備等の導入を予定している場合には、上記の欄に、強化設備等の導入時の資金調達方法を具体的に記載し、かつ 「4(3)事業継続力強化に資する対策及び取組C」 (

)

に記載があり、税制優遇を利用して強化設備等の導入を予定している場合には、上記の欄に、強化設備等の導入時の資金調達方法を具体的に記載し、かつ 「4(3)事業継続力強化に資する対策及び取組C」 ( )

にも記載する必要があります。

)

にも記載する必要があります。

日本政策金融公庫の融資等の金融支援を受けて設備導入を予定している場合

日本政策金融公庫の融資等の金融支援を受けて設備導入を予定している場合、本欄に加え 「4(3)事業継続力強化に資する対策及び取組C」 ( )

の対策として、誰がどのような目的で、どのような設備導入を行うか、具体的に記載されている必要があります。

)

の対策として、誰がどのような目的で、どのような設備導入を行うか、具体的に記載されている必要があります。

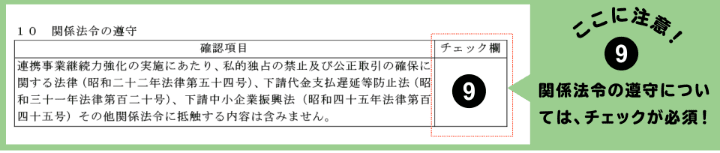

(別紙)10 関連法令の遵守

関係法令の遵守については、チェックが必須となっています。内容を確認の上、必ずチェック(✓)を付けましょう。

チェックシート

これ以外にも申請書に記載が必要な事項がありますが、以下URLに「チェックシート」があります。チェックシートは、ダウンロードして記入し、様式と併せて各地方経済産業局に提出しましょう。