防災の切り口からのサイバーセキュリティについて(IT経営サポートセンターコラム 第1回)

サイバーセキュリティや「

IT経営サポートセンター」の相談窓口について、全3回のコラムでご紹介させていただきます。

防災対策を考える際には、物理的なインフラの強化だけでなく、サイバー空間における防衛の重要性も増しています。サイバー攻撃を受けると、システムトラブルによる出荷停止が発生したり、たとえ回復できたとしても顧客の信頼を損なったり、事業継続に支障をきたすケースが増加しています。

本記事では、まず直近のサイバーセキュリティの脅威について確認します。セキュリティの最新動向は毎年、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)から発表されているため、それらを一緒に見ていきましょう。

- 目次

-

IPAの「セキュリティ10大脅威」の内容は毎年確認しよう〜2024年版の動向

-

組織編の順位変動はあったものの、新規の項目はなかった

-

ランサムウェアの脅威は続く

-

中小企業でも日常的に狙われている

IPAの「セキュリティ10大脅威」の内容は毎年確認しよう〜2024年版の動向

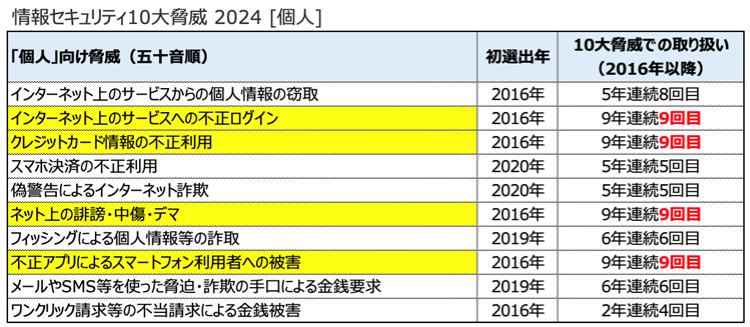

どのような脅威があるかは、個人編と組織編に分けて毎年発表されています。まず個人向けの脅威を確認します。9年連続で掲載されている脅威(下記図表ハイライトで表記した4項目)は要注意と言えるでしょう。

(情報セキュリティ10大脅威 2024を元に筆者作成)

(情報セキュリティ10大脅威 2024を元に筆者作成)

「インターネットの上のサービスへの不正ログイン」をされると、個人情報や資産が奪われてしまう可能性があります。その最初のきっかけといえば、皆さんのところにも一度は以下のようなメールが届いていると思います。

「パスワードの有効期限が切れます」

「アカウントがロックされています」

「取引が停止されました」

一瞬ドキッとする件名のメールが届き、そのメールから不正URLに誘導されてしまうと、個人情報が搾取され、他のインターネットサービスへも不正ログインされるというケースは相変わらず多いです。

これらの脅威は個人編に分類されていますが、個人が狙われた後、不正ログインされ、後続の組織編の脅威につながりますので、個人編の内容の確認も事業者にとっては必要と言えます。

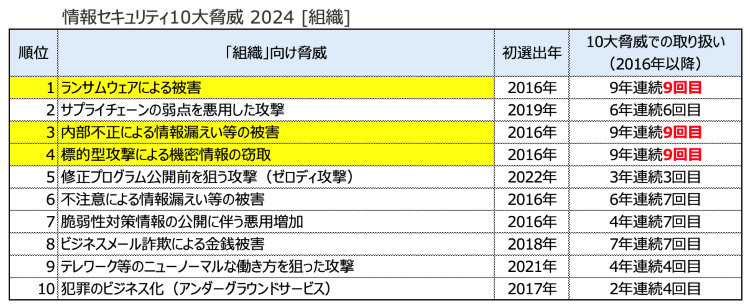

組織編の順位変動はあったものの、新規の項目はなかった

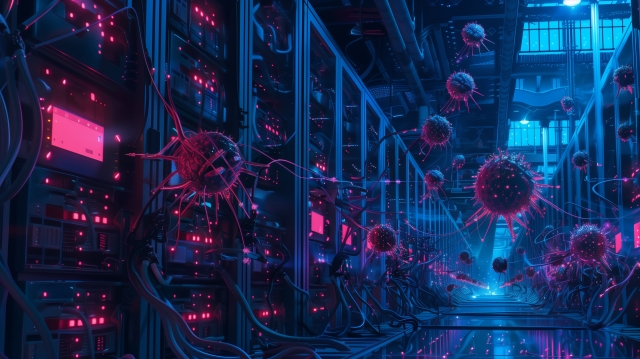

次に組織向けの脅威を確認すると、組織編でも9年連続の項目が相変わらず上位を占めています。全ての脅威は連続で登場しており、新規の脅威はランクインしていません。これは新しいウィルスが出なくなったからではありません。

10大脅威は、個別のウィルスに名前をつけてランキングしているのではなく、攻撃手法自体を掲載しているので、新しい脅威が登場しづらくなっているわけです。

なお一つずつの脅威を警戒することも必要ですが、標的型攻撃からのランサムウェア感染など、合せ技での脅威も増えており、ますます対策が複雑になっています。

(情報セキュリティ10大脅威 2024を元に筆者作成)

(情報セキュリティ10大脅威 2024を元に筆者作成)

ランサムウェアの脅威は続く

そんな状況下でも、常に脅威の筆頭に挙げられるのは「ランサムウェアによる被害」です。昨年も多くのランサムウェア被害が報告されており、その深刻さがうかがえます。

トレンドマイクロのデータによると、2024年の第1四半期だけで260万件以上のランサムウェア攻撃が検出・ブロックされたことが判明しました。また、ランサムウェアの検出台数に基づくと、銀行業界、テクノロジー業界、政府関連機関が最も狙われたトップ3の業界となっています。

さらに、最近のニュースを見てみると、多くの感染事例が報告されています。感染した企業では、業務上重要なデータにアクセスできなくなることで、業務の円滑な遂行に大きな影響を及ぼしていることが明らかです。

【ランサムウェアの事例】

| 畜産用機器を製造・販売する製造業 |

ランサムウェアに感染し、見積書や図面などの社内情報が流出し、代表者や営業担当者に脅迫メールが届いたと発表されました。 |

| 液晶ディスプレイや家電などで使われる化学製品の製造業 |

ランサムウェアに感染し、社内のデータが暗号化されて、アクセスできなくなり、生産や出荷業務等に影響が出ました。 |

| 社会保険労務士向けサービス |

顧客の給与計算などで活用するシステムがランサムウェアに感染して、顧客の給与計算業務が1ヶ月弱できなくなる事態が発生しました。 |

どの事例においても、事業が停止し、復旧作業には大きな負担がかかっています。その結果、業績の下方修正を余儀なくされたケースも少なくありません。

中小企業でも日常的に狙われている

これらは大企業だけの話ではなく、中小企業も例外ではありません。実際、著者のホームページでさえ多数の攻撃にさらされており、ログやアクセス解析を確認しなければ気づかないことが多いのが現状です。

先日訪問した中小企業では、「ホームページが重くなり、動かなくなった」と相談を受けました。確認してみると、ホームページ内で見知らぬネットショップが稼働していました。これは、サーバーの権限が乗っ取られ、知らないうちに怪しいネットショップが立ち上げられていたためです。このような場合、ホームページを乗っ取られた中小企業は被害者といえますが、そのネットショップで被害に遭った人がいれば、中小企業は加害者ともみなされかねません。

セキュリティ対策を怠ることで、このような事業継続の危機が発生する可能性があります。次回の記事では、具体的なセキュリティ対策について詳しくお伝えしていきます。

【問い合わせ先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構

経営支援部 IT経営サポートセンター事務局

TEL:

03-5470-1676

関連記事