初動対応を決めましょう ~その時、どう動く?~

始めよければ終わりよし。初動が重要!

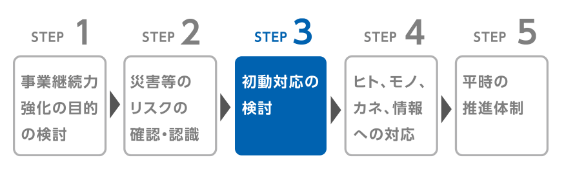

災害が起きた場合、発生すると想定される事象と自社が抱える脆弱性、そしてその影響を検討した後は、「初動対応の手順」について考えてみましょう。

災害の被害や影響を最小限に抑えられるかどうかは、初動対応にかかっています。災害発生後、生死を分けるタイムリミットは72時間といわれていますが、このことなども、いかに初動が大切であるかを示す一例です。災害にかかわらず、何らかのトラブルが発生したとき、最初にどのような手立てを取るかで、その後の影響の大きさが変わってくるのは、事業者の皆さんは日々の活動の中で体験されていることでしょう。

災害の被害や影響を最小限に抑えられるかどうかは、初動対応にかかっています。災害発生後、生死を分けるタイムリミットは72時間といわれていますが、このことなども、いかに初動が大切であるかを示す一例です。災害にかかわらず、何らかのトラブルが発生したとき、最初にどのような手立てを取るかで、その後の影響の大きさが変わってくるのは、事業者の皆さんは日々の活動の中で体験されていることでしょう。

人命の安全確保が最優先!

申請書の「3 事業継続力強化の内容」の「(1)自然災害等が発生した場合における対応手順」とは初動対応を指します。

まず何よりも大切なのは人命です。従業員の避難方法と安否確認方法は、災害の種類や事業内容に関係なく必要であり、申請にあたって必ず記載するように求められています。

また、人命確保は従業員だけでなく、来訪者についても考えなければなりません。来訪者は従業員と違い、不慣れな場所で被災することになります。パニックになりやすい初動時、十分な対策を立てておきたいものです。

さらに、工場等、緊急時に生産設備機器の停止が必要になる場合があります。従業員の安全、二次災害の防止のため、必要に応じて緊急停止の手順や、その周知方法を検討しておきましょう。

具体的な取組方法をチェック!

安否確認のため従業員の連絡先リストは作成済みという会社は多いでしょう。避難経路や避難場所を設定している会社も多いと思います。さらにどんなことに取り組めばいいか、次の表で確認してみましょう。下記の順番で検討してみることをお勧めします。

- 現時点で対応できている事項と、対応できていない事項を確認する。

- 未対応の推奨事項があれば、優先的に対応する。

- 現在、すでに取り組んでいる事項も、災害時に不足する部分がないかを検討する。

- 対応不足の事項については、さらなる対応策を検討する。

人命確保に向けた取組の例

推奨欄にチェックがついた項目については必ず確認し、未対応の場合は優先的に対応を考えるようにしましょう。

| 具体的な対策事例 | 推奨 | |

|---|---|---|

| 1 | 自然災害時の避難場所・安全エリアを設定 | ◯ |

| 2 | 従業員・来訪者に対する避難誘導手順を作成 | ◯ |

| 3 | 従業員を対象に避難経路・避難場所を周知。周知方法も検討 | ◯ |

| 4 | 自然災害の初動対応のため、備蓄品の内容を検討し、備蓄を実施 | |

| 5 | 感染症対策のため、従業員に対する手洗い・消毒の実施等の呼びかけ | ◯ |

| 6 | 従業員を出社させなくても支障がないように、従業員の多能工化を検討 |

| 具体的な対策事例 | 推奨 | |

|---|---|---|

| 7 | 従業員の連絡先リスト(電話番号、メール、SNS等)を作成 | ◯ |

| 8 | 安否確認に向け、災害用伝言ダイヤル等の利用方法を従業員に周知 | |

| 9 | LINEやSNS等を用いた安否確認システムを導入 | |

| 10 | 国内感染者が発生した際、出勤前の検温の励行、体調不良を訴える社員の出勤の停止 | ◯ |

| 11 | 社内に感染者が発生した場合、社内の消毒方法を含め、産業医からの助言を踏まえた適切な労働安全衛生管理の取組等についての確認 | ◯ |

| 具体的な対策事例 | 推奨 | |

|---|---|---|

| 12 | 生産設備の緊急停止手順をあらかじめ確認 | ◯ |

| 13 | 従業員に対して停止手順を周知 | ◯ |

| 14 | 緊急停止の訓練を実施 | |

| 15 | 緊急停止に関する手順書を作成 | |

| 16 | 二次災害の危険性を生じさせる化学物質等は、災害時の安全を配慮して保管 |

| 具体的な対策事例 | 推奨 | |

|---|---|---|

| 17 | 顧客の避難経路、避難場所を設定し、自社社員による避難誘導の手順を検討 | ◯ |

| 18 | 放送設備がある場合は、店内放送により顧客を誘導する手順を検討 | |

| 19 | トイレ、エレベーター等に閉じ込められた者がいないかを確認する手順を検討 | |

| 20 | 感染症国内発生の場合、顧客への感染拡大を防ぐために従業員へのマスク着用を義務づける | ◯ |

| 具体的な対策事例 | 推奨 | |

|---|---|---|

| 21 | 感染症の国外発生期においては、感染症への対応マニュアルを作成し、従業員へ周知させる | ◯ |

初動対応の成功は指揮系統の構築がカギ

災害発生後、影響を最小限に抑え、速やかに事業継続に向けての動きに持っていくには、迅速に緊急体制を構築し、被害状況をきちんと把握することが必要です。

災害直後はどうしても混乱が生じるもので、平時なら効率よく動けていたのが、バラバラな動きになりがちです。情報も錯綜し、正確でない情報やデマなどばかりが広まっていく可能性も否定できません。

こうした事態を防ぐには、速やかに緊急時体制を構築し、その指揮命令系統のもとで被害状況を正確に把握し、情報共有を行わなければなりません。これについても、人命確保と同じで、平時の取り組みを活用・追加するのが効果的でしょう。

たとえば、

- 既存の経営会議に非常時の緊急体制の役割を追加する

- すぐに連絡が取れないメンバーがいた場合、代替体制を検討する

- 平時のトラブル発生時の報告体制を被害状況の把握に活用する

といったことが考えられます。

緊急時体制、被害状況の把握・情報の共有で考えたいこと

災害発生直後の緊急時体制の構築や、被害状況の把握・被害情報の共有について、検討すべき項目と具体的な対策の事例を以下に紹介します。推奨欄にチェックがついた項目については必ず確認し、未対応の場合は優先的に対応を考えるようにしましょう。

| 具体的な対策事例 | 推奨 | |

|---|---|---|

| 1 | 対策本部要員として、事業所から〇km圏内に住む者をあらかじめ選定する | |

| 2 | 災害対策本部の構成要員、班の役割を定める | ◯ |

| 3 | 災害対策本部の設置基準を決定する | ◯ |

| 4 | 災害発生時の参集基準を定める | |

| 5 | 上位者の不在時に備え、代行して意思決定を行う代行者を定める | |

| 6 | 災害対策本部を設置した際の社内への周知方法を定める | |

| 7 | 人事、産業医、保健師を加えた感染症対策本部の設置を定める | ◯ |

| 具体的な対策事例 | 推奨 | |

|---|---|---|

| 8 | 事業所ごとに、誰がどのような被害状況の情報を把握し、把握した情報をいつまでに、社内の誰に伝えるのか、あらかじめ決める | ◯ |

| 9 | 気象情報・防災情報(避難勧告・指示の発令状況など)を入手するための手段を整理しておく | |

| 10 | 警察、消防、各種指定公共機関へ問い合わせるための連絡先リストを作成する | |

| 11 | 民間気象予報会社などによるアラート配信サービスを利用する | |

| 12 | 災害時にも連絡が可能となるよう複数の通信手段を確保する |

| 具体的な対策事例 | 推奨 | |

|---|---|---|

| 13 | 社内で取り纏めた情報のうち、顧客及び関係者の誰に対して、どのような情報を、何時間後までに共有するかをあらかじめ取り決める | |

| 14 | 主要な顧客、取引業者の連絡先リストを作成する | ◯ |

| 15 | 主要な顧客、取引業者の連絡先リストを作成する | |

| 16 | HPやSNSの更新は複数の担当者が実施できるようにする | |

| 17 | 社内に感染者及び濃厚接触者が確認された場合、HPやSNS等を活用し、顧客及び取引先等に情報の共有をし、感染症リスクを最小限にとどめる | ◯ |