【更新】風水害対策における連携の有効性

- 目次

-

一社の中小企業による台風・水害対策の限界

-

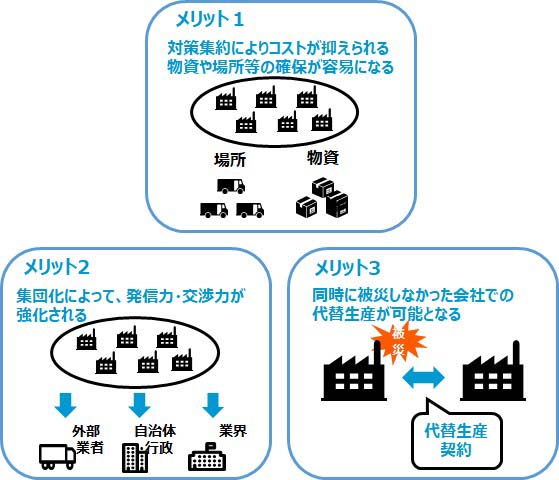

連携ジギョケイ策定のメリット

-

連携相手と対策

-

地域の水害対策への企業の貢献

1. 一社の中小企業による台風・水害対策の限界

台風や集中豪雨などによる風水害から大切な従業員の生命や雇用を守り、経営を維持していくためには、事業継続力強化計画を策定するなど、企業としての取り組みを強化していかなければなりません。しかし、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)や令和元年東日本台風(台風19号)、令和2年7月豪雨(熊本豪雨)、令和3年8月の大雨のように、近年、日本を襲う風水害は、ますます広域に甚大な被害をもたらしています。

このような状況を前に、1社1社の企業が単独で講じることのできる対策には、自ずと限界があります。特に中小企業にとっては、製品やサービスの供給拠点を複数確保したり、余裕の要員や設備、資金などを抱えたりしておくのは、非常に難しいことです。また、自社が被災していなくても、調達先が被害を受けてしまえば、事業が止まってしまいます。

2. 連携ジギョケイ策定のメリット

3. 連携相手と対策

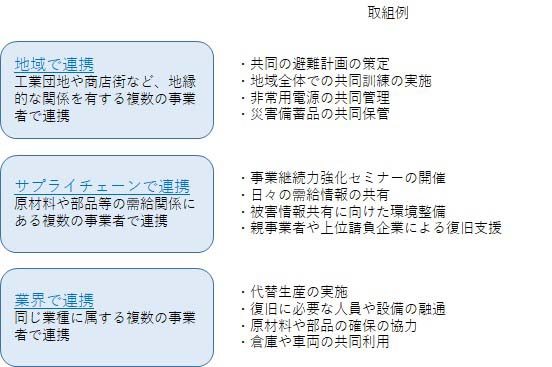

企業を襲う風水害に対して、どのような相手とどのような対策に取り組むことができるでしょうか?次のようなやり方が考えられます。

| 連携相手 |

取組例 |

地域で連携

工業団地や商店街など、地縁的な関係を有する複数の事業者で連携 |

- 共同の避難計画の策定

- 地域全体での共同訓練の実施

- 非常用電源の共同管理

- 災害備蓄品の共同保管

|

サプライチェーンで連携

原材料や部品等の需給関係にある複数の事業者で連携 |

- 事業継続力強化セミナーの開催

- 日々の需給情報の共有

- 被害情報共有に向けた環境整備

- 親事業者や上位請負企業による復旧支援

|

業界で連携

同じ業種に属する複数の事業者で連携 |

- 代替生産の実施

- 復旧に必要な人員や設備の融通

- 原材料や部品の確保の協力

- 倉庫や車両の共同利用

|

<連携による備えの事例>

令和元年の台風19号による千曲川の決壊で深刻な浸水被害を受けた長野市北部工業団地では、被災企業が共同して事業継続力の強化に取り組んでいます。被害の軽減や早期の操業再開に有効だった各社の施策などを集めて共有。危機管理の勉強会や防災訓練も共同で企画しています。事業継続力強化計画の策定にも、各社が取り組んでいます。

4. 地域の水害対策への企業の貢献

水害に強い地域づくりに企業として貢献することも大切です。次のような各社の取り組みによって河川の水位が低下し、水害を軽減できれば、企業経営の安定にもつながります。

-

会社の敷地を芝生にする、透水性の舗装を行う、浸透ますを設置するなどによって、会社の敷地に雨水を浸透させる。

-

流出する水量を調節するための調整池を設置する、雨水タンクを置くなどによって、水を貯める。

また、水害発生時における地域住民の避難場所として自社ビルを使ってもらったり、食料や生活用品を提供したりすることによっても、地域に貢献したいものです。

【執筆者プロフィール】

福泉 裕

独立行政法人中小企業基盤整備機構チーフアドバイザー

中小企業診断士 1級販売士

素材メーカー勤務を経て独立。東日本大震災後に神奈川県「中小企業BCP指導体制整備事業」にて、BCP指導者育成研修の運営を担当。その後もBCP(事業継続計画)や事業継続力強化計画の策定・運用をはじめ、中小事業者の強靱化支援に努めている。

関連記事