④【更新】富士山の噴火はいつ起こる?噴火が引き起こす災害リスクに備える

- 目次

-

日本の活火山は何個あるのか

-

日本の活火山の分布

-

我が国の過去の噴火

-

火山噴火による災害と避難行動

-

降灰による被害想定

-

降灰に備える

-

地震による津波に備える

-

事業継続力強化計画をつくろう

1. 日本の活火山は何個あるのか

日本には111の活火山があります。世界の活火山の7%を占めています。温泉など観光地として私たちを楽しませてくれる火山ですが、古くから何度も噴火による被害を受けています。

近年では、御岳山が突然噴火し死者を多数出しました。雲仙普賢岳の火砕流でマスコミの報道記者が巻き込まれた瞬間の映像は衝撃的でした。また、口永良部島、三宅島では全島で避難する大噴火となりました。

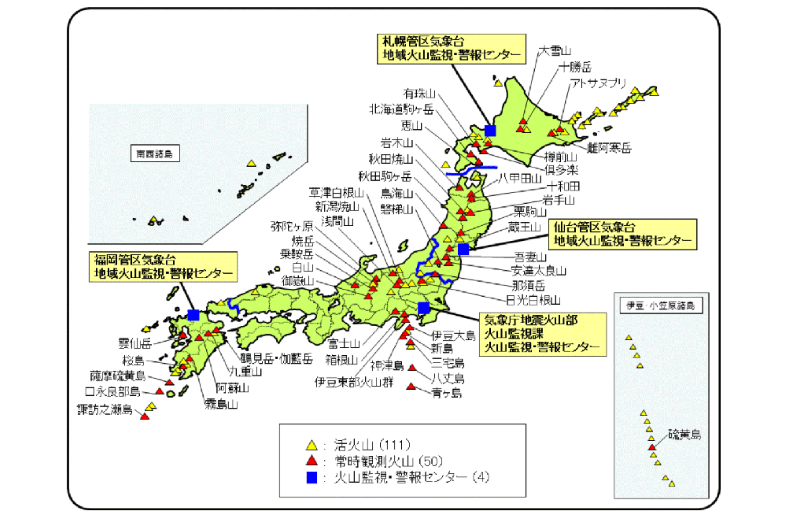

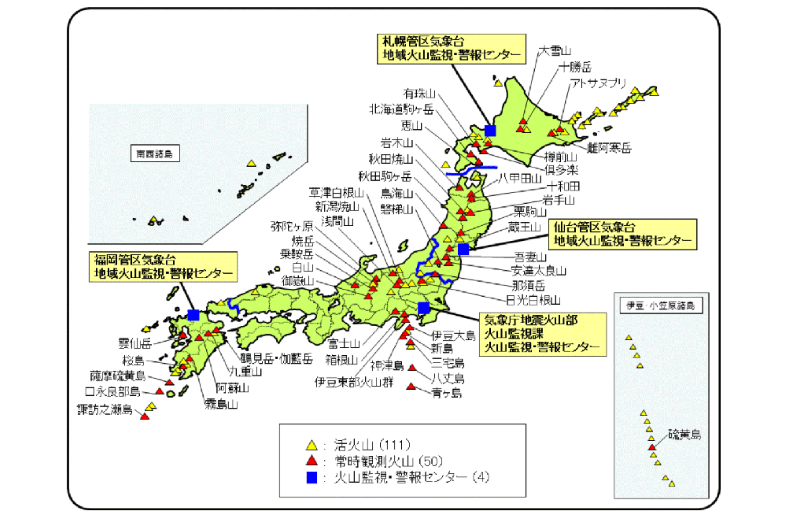

2. 日本の活火山の分布

日本の活火山のうち、火山監視・警報センターにおいて火山活動を24時間体制で監視している常時観測火山は、図表1のとおり50か所に上ります。これらはいつ噴火してもおかしくないといわれています。

図表1 常時観測火山

図表1 常時観測火山

出典:気象庁HP 「地震・津波と火山の監視 火山の監視」

3. 我が国の過去の噴火

18世紀以降100人以上、大正以降で10人以上死者・行方不明者が出た火山活動を上げると図表2のようになります。古来多くの被害がもたらされています。

図表2 我が国の主な火山噴火被害(18世紀以降)

| 噴火年月日 |

火山名 |

犠牲者(人) |

噴火被害 |

| 1741(寛保元)年8月29日 |

渡島大島 |

1,467 |

岩屑なだれ・津波 |

| 1779(安永8)年11月8日 |

桜島 |

150余 |

噴石・溶岩流など 「安永大噴火」 |

| 1783(天明3)年8月5日 |

浅間山 |

1,151 |

火砕流、土石なだれ、吾妻川・利根川の洪水による(日本のポンペイともいわれる) |

| 1785(天明5)年4月18日 |

青ヶ島 |

130~140 |

当時327人の居住者のうち130~140名が死亡と推定され、残りは八丈島に避難 |

| 1792(寛政4)年5月21日 |

雲仙岳 |

約15,000 |

地震及び岩屑なだれ「島原大変肥後迷惑」 |

| 1822(文政5)年3月23日 |

有珠山 |

103 |

火砕流 |

| 1888(明治21)年7月15日 |

磐梯山 |

461(477とも) |

岩屑なだれ 村落埋没 |

| 1902(明治35)年8月7日~9日 |

伊豆鳥島 |

125 |

全島民死亡 |

| 1914(大正3)年1月12日 |

桜島 |

58~59 |

噴火・地震 「大正大噴火」 |

| 1926(大正15)年5月24日 |

十勝岳 |

144 |

融雪型火山泥流 「大正泥流」 |

| 1940(昭和15)年7月12日 |

三宅島 |

11 |

火山弾・溶岩流など |

| 1958(昭和33)年6月24日 |

阿蘇山 |

12 |

噴石 |

| 1991(平成3)年6月3日 |

雲仙岳 |

43 |

火砕流による 「平成3年(1991年)雲仙岳噴火」 |

| 2014(平成26)年9月27日 |

御嶽山 |

63 |

噴石等 |

「日本活火山総覧(第4版)」(気象庁編 平成25年)に加筆

4. 火山噴火による災害と避難行動

火山噴火による被害は噴出物の組成や、大きさなどによりさまざまな災害をもたらします。

弾道を描いて飛散する20~30cm以上の「大きな噴石」、噴出された破片状の固体物質と火山ガス等が混合状態で、地表に沿って時速百km以上、数百℃で流れ下る「火砕流」、溶けた岩石が地表を流れ下る「溶岩流」、火山噴出物と水が混合して地表を流れる「火山泥流」や「土石流」、火口付近で高温の二酸化硫黄、硫化水素など有毒ガスを発生する「火山ガス」。

これらは、噴火と共に襲い掛かる非常に危険なもので、警報レベルに応じて、近づかない、早期に避難することが最も重要な行動となります。逆に逃げるしかないとも言えます。

図表3は警戒レベルに応じた避難行動を示しています。基本的には入山規制や住居地域からの避難行動となっています。

図表3 噴火警報と噴火警戒レベル(噴火警戒レベルが運用されている火山)

| 予報 |

警報 |

特別警報 |

| 噴火予報 |

噴火警報(火口周辺) |

噴火警報(住居地域) |

| Level 1 |

Level 2 |

Level 3 |

Level 4 |

Level 5 |

| 活火山であることに留意 |

火口 周辺規制 |

入山規制 |

避難準備 |

避難 |

出典:首相官邸ホームページ「火山噴火ではどのような災害がおきるのか」から引用して筆者作成

一方、住居地域を越えて、現代社会においてもっと広範囲に甚大な被害をもたらすと考えられているのが「火山灰の降灰被害」です。ある意味で逃げようがないとも言えます。

5. 降灰による被害想定

1982年6月24日インドネシア上空を飛んでいたブリティッシュ・エアウェイズ9便ボーイング747型機のエンジンが、ジャカルタの南東160kmにある火山・ガルングン山が噴火した噴煙を吸い込み、4発とも停止。墜落寸前で一部エンジンが復活し辛くも生還したという、映画にもなった事件があります。それ以外にもアイスランド上空、日本でも有珠山、三宅島の噴火など、航空機の運航に影響を及ぼした例が多数報告されています。

図表4は社会経済に甚大な影響を及ぼす火山灰の降灰による被害想定の例です。

図表4 降灰による被害想定の例

| 項目 |

想定される被害 |

| 人的被害 |

2cm以上の降灰がある範囲では何らかの健康被害が発生する可能性 |

| 建物 |

木造家屋の場合、火山灰が乾燥時は降灰厚45cmから、降雨時は水を含んで火山灰の密度が約1.5倍になるため、30cmで家屋倒壊の可能性 |

| 電子機器 |

大規模降灰時には、精密機器の故障の多発等が懸念 |

| 道路 |

湿潤時は1cm以下の降灰で、乾燥時においても2cm程度で道路通行に支障 |

| 鉄道 |

車輪やレールの導電不良による信号・踏切・切替ポイント等の障害が発生し、輸送の混乱が生じる可能性 |

| 航空 |

火山灰が航空機エンジンに影響を及ぼし、エンジンの停止や損傷等のトラブルが発生する可能性。1mm以上の降灰で、空港が数日間閉鎖する可能性 |

| 電力 |

降雨時に1cm以上の降灰がある範囲では、送電機器の碍子(がいし)に火山灰が付着し、降雨時に濡れて漏洩電流が流れ、停電が発生する可能性 |

| 水道 |

浄水場の沈殿池の能力を上回る火山灰が流入した場合、給水能力が減少し給水ができなくなる可能性 |

| 下水道 |

火山灰が大量に側溝に流れ込むと、下水道が機能不全を引き起こす可能性 |

出典:内閣府「火山防災マップ作成指針」をもとに筆者作成

6. 降灰に備える

このように一度大規模な噴火がおこると、広範囲に重大な被害をもたらす降灰被害からは逃れようはありませんが、事前に噴火に備えておくことが重要になります。降灰リスク特有の対策として、企業に必要な物品や実施すべき対応例を、以下に記します。

(1)企業が準備しておくもの

-

マスク(不織布製)

-

大きめのごみ袋やラップ類 (電子機器等の火山灰からの保護)

-

ゴーグル等 (火山灰の微粒子による目の傷つき防止)

-

掃除用具 (ほうき、掃除機、ごみ袋など)

-

最低3日分の食糧および水(勤務時間中に噴火発生で帰宅困難や物流麻痺で食糧不足)

-

ランタン、懐中電灯 (停電や降灰による暗闇対応)

-

石油ストーブ、毛布等 (停電時の寒さ対策)

※これらの備えは家庭でも有効なものになります。

(2)降灰時の企業の対応

-

マスク等着用し、降灰を吸い込まないよう注意

-

ゴーグル等着用しコンタクトレンズを外すことによる目の保護

-

窓や開口部に目張りすることにより、室内への火山灰の侵入防止)

-

電子機器や精密機器に大きなごみ袋やラップによる保護

-

クリーンルームのある工場ではフィルターのこまめな交換

-

車の運転の自粛(スリップしやすいため)

-

エンジンオイルフィルター等のこまめな交換

-

灰を少し湿らせてからの清掃 (灰の飛散防止と効率アップ。水を含ませ過ぎると効率減)

-

木造や簡易プレハブ等では降灰堆積厚30㎝を超えないよう灰を除去 (高所は業者委託)

-

デマに惑わされず、正確な情報入手と冷静な対応。

※これらの対応は家庭においても有効なものとなります。

7. 地震による津波に備える

古くは1741(寛保元)年8月29日の渡島大島の噴火では、岩屑なだれとともに、津波も発生し、1,467人が犠牲になったとの記録があります。

またつい最近では2022年1月15日はるか8000kmも離れたトンガ沖の海底火山の噴火で日本に津波が押し寄せ、岩手県沿岸部で津波警報と避難指示が出されました。この津波は「空振」と呼ばれる火山の噴火とともに急激な気圧の上昇が発生し、空気の振動となって猛烈な速度広がり、津波を運ぶという、非常にまれな現象でしたが、気象庁では今後、海外大噴火も「遠地地震情報」として発表していくこととなりました。今後はこのような海外の大噴火にも注意が必要です。

8. 事業継続力強化計画をつくろう

火山の近くにお住まいでなければ、日ごろ火山噴火は身近に感じませんが、世界の1割近くの活火山と50の常時監視活火山がある我が国においては、火山噴火は身近な災害であることを忘れてはなりません。

特に降灰への対応は日頃から想定しておくと、いざというときに被害を抑えて復旧をスムーズにできる可能性が高いので、非常用物資、非常時の行動など準備をしておきましょう。

また、中小企業の皆様は簡易版BCPと呼ばれる事業継続力強化計画(ジギョケイ)を策定しておくことで、非常時の対策をあらかじめ決めておくことも重要です。

【参考文献・参考サイト】

首相官邸「火山噴火ではどのような災害が起こるのか」

気象庁「主な火山災害」

気象庁「過去に発生した火山災害」

気象庁「地震・津波と火山の監視 火山の監視」

一般財団法人国土技術研究センター「世界有数の火山国、日本」

「トンガ沖大規模噴火 想定外の津波はなぜ起きたのか」(時論公論)NHK解説委員室

【書籍の紹介】

上村淳一郎著 新装版 「複合大噴火」 文春文庫 2013年

1783年のアイスランドのラキ山大噴火とほぼ同時期の浅間山大噴火が、フランス革命に繋がったという壮大なスケールの斬新な考察。火山噴火と史実を詳細に検証している。

災害に備える「事業継続力強化計画」について知りたい方は、こちらをご覧ください。

【プロフィール】

山﨑 肇

独立行政法人中小企業基盤整備機構

災害復興支援部中小企業アドバイザー

中小企業診断士、1級販売士、防災士

カメラ・フィルムメーカーに35年勤務し、子会社統廃合、海外子会社経営、品質・環境・安全マネジメントなど歴任。その後、厚生労働省、大手損保系リスクコンサルティング会社を経て現職。

関連記事