トップ

お役立ち情報

事業継続力強化支援に取り組む支援機関ではカードゲームの活用が有効です~南会津町商工会の事例から~

事業継続力強化支援に取り組む支援機関ではカードゲームの活用が有効です~南会津町商工会の事例から~

2025.11.20

南会津町商工会 所在地:福島県南会津郡南会津町田島字行司12

福島県にある南会津町商工会が、広域連携協議会のメンバーである商工会職員を対象にした研修で、中小機構が開発したカードゲーム(ジギョケイ Business Survival WORKSHOP)を使用してくださいました。そのお話について、南会津町商工会で経営指導員として活躍されている鈴木崇史さんにインタビューさせていただきました。

目次

当地域における近年の自然災害と災害対応への認識

カードゲーム研修に取り組むこととなった経緯

カードゲーム研修の進め方と進行上の工夫について

カードゲーム研修を通じて得た感想と気付き

商工会での当面の取組み

他の商工会や各地の支援機関に伝えたいこと

当地域における近年の自然災害と災害対応への認識

協議会メンバーの各商工会が所在する地域では、平成23年3月の東日本大震災の後も、平成23年7月の新潟・福島豪雨災害、平成27年9月の関東・東北豪雨災害、令和元年東日本台風などの大規模災害を経験してきました。最近では、令和7年2月の大雪により福島県が会津地方の2市11町5村に災害救助法適用を決定したところで、自治体などの公的機関を中心に災害への備えが必要という認識が地域内で高まっています。

カードゲーム研修に取り組むこととなった経緯

こうした状況の下で、南会津町商工会では、①小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)において、商工会の実施する小規模事業者の支援内容に「事業継続力強化支援」が盛り込まれたことに加え、②令和7年2月の雪害による交通網の遮断を経験して災害対応支援の必要性を痛感しました。そこで、鈴木さんは、令和7年6月に中小企業大学校東京校の支援担当者向け研修「事業継続力強化計画とBCP策定支援の進め方」に参加しました。

カードゲーム研修の進め方と進行上の工夫について

研修の開催にあたり、中小機構が運営する中小企業強靭化支援ポータルサイトで公開されているカードデータをダウンロード、厚紙に両面印刷してハサミで切り抜き、カードを作成しました。厚紙はカードの手触り感が良く、ゲームを進めやすくなったそうです。

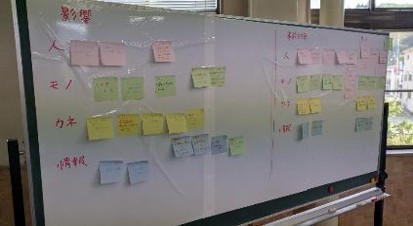

カードゲーム研修を通じて得た感想と気付き

今回の参加者は、同じ豪雨災害による被災経験を持っている職員もおり、当時の状況を他の職員に共有するなど、過去の実体験からの防災対策を考えることができました。

商工会での当面の取組み

今回の研修に参加したそれぞれの商工会が事業継続力強化支援計画を策定し、行政との連絡・調整に取り組むことはもちろんですが、商工会自身が防災計画(BCP)を策定し、緊急時の備蓄品の見直しなど早急に体制整備を図らなくてはなりません。

他の商工会や各地の支援機関に伝えたいこと

リスク認識と初動対応に特化したこちらのカードゲームは、事業継続力強化を考えるきっかけとして非常に有効なツールです。今回のような組織内や複数事業者を交えてワークショップを開催するのはとても効果的です。また、私たちのような商工会を含む各地の支援機関においては、今回のような研修形式でカードゲームを活用するだけではなく、カードに記載されている災害状況をもとに、事業者の皆さんとの災害リスクや対応を考えるコミュニケーションツールとして活用できるのではないかと考えています。

カードゲームについての詳細はこちら

【記事執筆者】

鷲山雄一

関連記事