同業者同士がともに助け合う、真の連携を目指して

株式会社 オーツカ

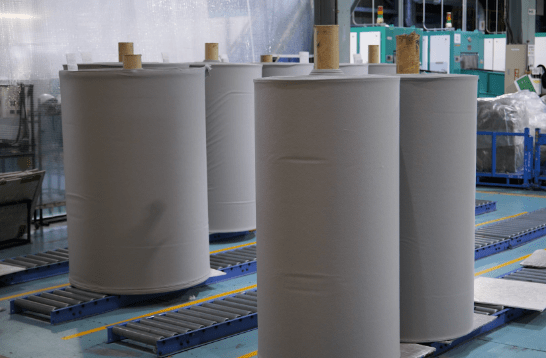

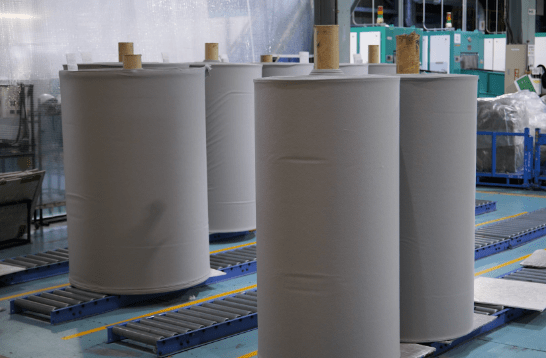

自動車用内外装材、インテリア用カーペット、産業用資材等の不織布を製造。最大拠点である関ヶ原工場(岐阜県不破郡関ヶ原町)をはじめ、第2関ヶ原工場、柏原工場、各務原工場、本社工場で生産体制を確立。不織布の月間生産量は約300万平米、これは1メートル幅に換算すると、約3000キロメートルの長さに及ぶ。現在建設中の新工場に生産拠点を分散することによる強靱化と、遠隔地にある同業者との連携型の事業継続力強化計画により、リスクヘッジを図った。

インタビュー(6分20秒)

自動車用内外装材で高いシェア サプライチェーンを守るために

一般的な乗用車には、約3万点もの部品が使われている。当たり前だが、そのわずかひとつの部品が欠けてしまっても、製品として市場に出荷することができない。

自動車の製造は、主にかんばん方式と呼んでいる“必要な物を、必要な時に、必要な分だけ”作るシステムを採用しているため、部品の在庫を極力減らし、生産効率を高めていることが多い。そのため部品の在庫が少なく、供給する工場にもし何らかのトラブルが発生すると、サプライチェーン全体に大きな影響を及ぼすことになる。

岐阜県にある株式会社 オーツカは、1947年(昭和22年)に創業し、63年(昭和38年)に会社を設立。創業当初は紡績業だったが、時代の流れとともに不織布の製造にシフト。不織布で作られた自動車用内外装材は、軽量性や遮音性、安全性において優れた機能を発揮することから、乗用車用部品として広く採用されるようになった。

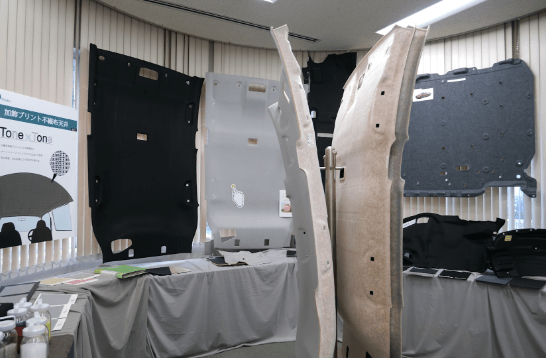

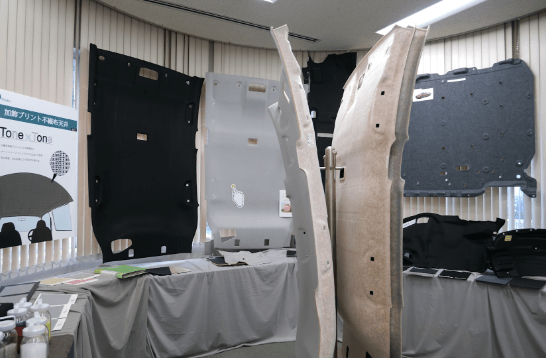

現在オーツカが製造しているのは、天井内装やフロアカーペット、トランク内装、フェンダーライナーなど。国内シェアは約30%に上り、実に国産車の3台に1台は、同社の部品を装着していることになる。特にフェンダーライナーは、国産車の中で高いシェアを誇る。

東日本大震災以降、企業のBPC(事業継続計画)が求められるようになり、オーツカも取引先からBCP対策に関する具体的な取り組みについて、問い合わせが入ることが増えたという。そんなとき、同業者が自然災害で被災するという出来事が起きた。これを機に、オーツカは自社のBCP対策に積極的に取り組むようになった。

- フロアカーペットやトランクマット、天井材、フェンダーライナーといった 乗用車の快適性における重要な役割を果たす部品を製造している

- 製造される不織布は、月産約300万平米。製品を大量生産・出荷できることがオーツカの強みであるが、 裏を返せば、それだけサプライチェーンの維持にも注力する必要があるといえる

記録的豪雪で同業者が操業停止に 協力体制を整え、代替生産で支援

2014年2月。のちに内閣府が「平成26年豪雪」と名付けるほどの大雪が、関東や甲信越、東北地方を襲った。長時間の降雪により、各地で最深積雪量の観測史上最高記録を更新。桁外れな大雪により、多大な経済損失をもたらした。

この雪害により、オーツカの同業者である一部上場企業が保有する北関東の工場建屋が崩壊。建屋内に設置していた機械も相当な被害を受けた。その知らせを聞いた株式会社 オーツカ 代表取締役の大塚恭史氏は、

「同業者が被災して操業不能の状態に陥っていたので、これは今すぐに何とかしないといけないと思いました。具体的には弊社で代替生産を引き受けることで、サプライチェーン維持のために尽力しました。直接被災したわけではありませんが、この経験は私の災害に対する意識を大きく変えました。もしかしたら、災害はいつか自社にも起きるかもしれない。そう考えると、けして他人事とは思えなくなりました。やはり自動車産業を支える同じ仲間同士なので、同業者が協力して事業を継続する方法を模索しないといけない、という思いに駆られました」(大塚恭史氏)

テレビに映っている災害は他人事ではない。そう感じた大塚恭史氏は、自社のBCP対策に本腰を入れた。製造拠点である工場の防災対策に注力し、耐震強化工事、自家発電設備の強化、従業員の安否確認システムなどを導入した。

「その時考えられる限りの手を尽くしました。しかし、それでもさらなる対策を講じなければいけないと感じていました。なぜなら、防災・減災対策に絶対はないからです」(大塚恭史氏)

そう思っていた矢先、地元の金融機関が中小機構と事業継続力強化計画に関するセミナーを開催するという話があり、大塚恭史氏はそれに参加することにした。

代表取締役の大塚恭史氏

代表取締役の大塚恭史氏

「防災対策といっても、最初はどこから手を付ければいいのか分かりません。

事業継続力強化計画の策定を通して、自社の災害対策を検討することができたのは良かったと思います」と語る。

アドバイザーから提案された3つの事業継続力強化計画

中小機構が開催した事業継続力強化計画セミナーに参加した大塚恭史氏は、まず工場がある場所のハザードマップを確認した。すると、メインの関ヶ原工場は西側の3分の2が、第2関ヶ原工場は敷地のほぼすべてが土砂災害警戒区域等に指定されていることが判明。自社が災害と隣り合わせの状況にあることをこの時改めて思い知らされた。大塚恭史氏は、

「工場の敷地を選んだ当時、地盤が硬くて地震に強いという基準で決めていましたが、まさか土砂災害や水害が起きる可能性があるとは想像もしていませんでした。ハザードマップを使って実際自社に起こりうる災害を想定した場合、それにどう対応すればいいのか。今回のセミナーで大きな気付きを得ました」(大塚恭史氏)

このセミナーがきっかけとなり、中小機構 中小企業アドバイザーの仲保吉正氏が、オーツカの事業継続力強化計画の策定の支援することになった。仲保氏は、

「大塚社長の事業継続に対する想いは人一倍でした。大塚社長は『しっかりとした事業継続力強化計画を策定したい』ということでしたので、私から3つの提案をさせていただきました」(仲保氏)

仲保氏が提案したのは、①オーツカ単独の事業継続力強化計画の策定、②グループ関連会社との連携型の事業継続力強化計画の策定、③同業者との連携型の事業継続力強化計画の策定であった。

それを受けて大塚恭史氏は、オーツカ単独の計画策定と、グループ各社(原材料供給、設備の販売・メンテナンス、素材開発、製品の管理・配送など計5社)との連携型の事業継続力強化計画を策定し、グループ内におけるサプライチェーンの強靱化に務めた。

だが、問題は③だった。同業者との連携型の事業継続力強化計画はオーツカに限らず、どの業種においてもハードルが高い。そこには顧客や技術流出の懸念、品質維持管理、緊急時の体制などといった問題があり、オーツカも同じ悩みを抱えていた。それから検討を重ねた結果、大塚恭史氏は大阪府にある同業者に注目した。

工場にいつどんな災害が起こるかは分からない。従業員の安全・安心を守るためにも、

工場にいつどんな災害が起こるかは分からない。従業員の安全・安心を守るためにも、

防災・減災対策は今すぐにでも取り組むべき課題だろう

同業者が互いに協力する関係こそ災害時に真の力を発揮する

大塚恭史氏が連携先に選んだのは、オーツカと同じ自動車用内外装材を手がけるマルヰ産業 株式会社(大阪府阪南市)だった。なぜ、同社に連携の話を持ちかけたのか。大塚恭史氏は、

「書類上で『連携しました』だけではまったく意味がないと考えていました。災害が起きてから『そうはいっても…』となってしまうと、何の役にも立たないからです。やはり、連携先企業の経営者としっかり話し合い、信頼関係を築くことが重要だと思っています。こちらが考えている目標・目的に共感してもらい、お互いが協力して助け合う、つまりwin-winの関係にならないと本当の意味での連携は成立しないと思います」(大塚恭史氏)

マルヰ産業の若きリーダーに連携の話を持ちかけると、災害時の事業継続の必要性を感じてもらい、お互いに協力し合う関係になった。専務取締役の大塚有企朗氏は、この時の想いを振り返り、

「マルヰ産業様とは古くからの付き合いがあり、現在も弊社が委託生産をお願いしていることもあって、今回改めて災害時の代替生産について話を詰めました。私自身、事業継続力強化計画は単独で作るものだと思っていたのですが、こうして同業者同士が連携することによって協力し合う形を作ることで、お互いの企業がより強靱化できることを改めて気付かされました」(大塚有企朗氏)

同業者が操業不能に陥った2014年自然災害からの教訓を踏まえ「今後同業者が協力し合う関係にならなければいけない」という大塚恭史氏の想いが、ここでひとつの形になった。

専務取締役の大塚有企朗氏

専務取締役の大塚有企朗氏

「計画書の内容を実行に移してこその防災対策。そのために毎月の会議で安全について話し合い、

常に防災意識を従業員に持ってもらうことが大切」

防災・減災対策への投資こそ経営者が今取り組むべき課題

単独、そして連携事業継続力強化計画の認定事業者になり、従業員の意識に変化が現れてきたという。大塚有企朗氏は、

「これまでも防災訓練や消火活動に取り組んできましたが、それだけでは足りないと感じていました。そこで災害時の従業員の行動をより明確にするために、消火班、救護班、通報班、誘導班を決め、各班でどのように対応するか、より具体的な内容を詰めることにしました。これをすることで、各自防災への意識が強くなったと感じています。やはり被害を最小限に抑えるのは、最後は従業員の力だと思っています」(大塚有企朗氏)

建設中の新工場は約1400坪と広く、稼働中の工場がもし操業停止に陥った場合、生産ラインをここに丸ごと移すことができるようにしている。同時に従業員の多能工化も進めており、配置転換にも柔軟に対応できるようにした。

自社の防災・減災対策について大塚恭史氏は、

「無防備な状態で被災し、そこから再起するとなると膨大な費用がかかります。しかし、あらかじめ防災・減災対策をしておけば、事前にかかる対策費用を含めても全体としては出費を抑えることができるでしょう。経営的に考えても、防災対策は平時のうちにやっておかなければいけない取り組みだと思います」(大塚恭史氏)

事業継続力強化計画を策定しながら、自社の防災に対する弱い部分をあぶり出し、強靱化するための筋道、さらに具体的な取り組みを検討してみたい。そうすることで必要になった防災・減災対策のための投資は、復興時の出費を抑えるためにも有効な手段といえるだろう。

中小機構 中小企業アドバイザーの仲保氏

中小機構 中小企業アドバイザーの仲保氏

「計画の策定はハードルの低い所から始めることも大事。

まずは計画を作ってみて、それを見直しながら、徐々にブラッシュアップすることでもいいと思います」と語った。

中小機構・中小企業アドバイザー・仲保吉正氏より

取引先を半ば強引に巻き込む、あるいは取引先から言われるがまま連携事業継続力強化計画を作ったのでは、災害時にうまく機能しません。そうならないためにも、連携型の事業継続力強化計画を策定する際は、まず個々の企業で単独計画を進めてもらい、お互い防災意識を一致させたうえで、連携を進めるのが大切だと感じています。今回のように代替生産でお互いがwin-winの関係になるために、マルヰ産業様にも単独の事業継続力強化計画を策定してもらいました。同業者同士が協力し合う関係を築くのは、まずお互いを知り、ともに助け合う気持ちが大事だと思います。

事業継続力強化計画の策定に生かせる、3つのヒント

-

セミナーに参加して自社に起こる災害を知る

-

中小機構の専門家派遣&個別支援を活用する

-

同業者同士によるwin-winの関係を目指す

関連記事