初動対応を決めましょう! ~それぞれの事業者の役割整理が大切!~

連携の態様を確認

連携事業継続力強化計画では、連携の態様を代表的な類型を基に検討して記載します。

代表的な類型は次の3つ。ただし、3つの類型が混じるような取組や、中小企業の持ち株会社とそれに関係する事業会社が複数集まって連携する場合、平時から不得意分野の補完や共同生産・受注・販路開拓に取り組んでいる企業同士の連携など、いずれの類型にも該当しない場合は、「その他の連携の態様」とすることもできます。

代表的な類型は次の3つ。ただし、3つの類型が混じるような取組や、中小企業の持ち株会社とそれに関係する事業会社が複数集まって連携する場合、平時から不得意分野の補完や共同生産・受注・販路開拓に取り組んでいる企業同士の連携など、いずれの類型にも該当しない場合は、「その他の連携の態様」とすることもできます。

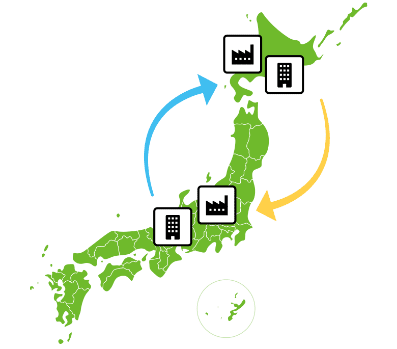

組合等を通じた水平的な連携

構成者 複数の中小企業者(同業種か異業種かは問いません)

複数の中小企業者が連携して、以下の事業継続力強化に取り組みます。

複数の中小企業者が連携して、以下の事業継続力強化に取り組みます。

- 代替生産の実施

- 復旧等に必要な人員や設備の融通

- 原材料・部品の確保の協力

- 車両・倉庫等の相互利用

- 災害対応設備等の共同導入・利用 など

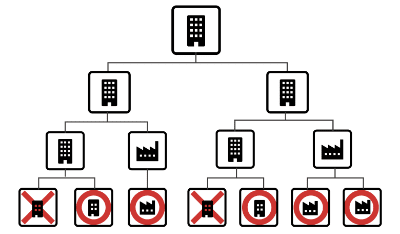

サプライチェーンにおける垂直的な連携

構成者 原材料・部品等の需給関係にある複数の親事業者や中小企業者

水平的な連携での取組に加え、親事業者を中心に連携して、以下の事業継続力強化に取り組みます。

水平的な連携での取組に加え、親事業者を中心に連携して、以下の事業継続力強化に取り組みます。

- 下請中小企業者の事業継続力強化に向けたセミナーの開催

- 被害状況の共有と迅速な復旧支援に向けた体制の構築 など

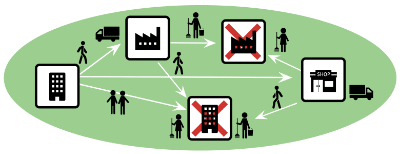

地域における面的な連携

構成者 地縁的な関係を有する複数の中小企業者(例:工業団地、商店街、卸団地、地域の商工業者における親睦団体など)水平的な連携での取組に加え、以下のことを行い、事業継続力強化に取り組みます。

- 地方公共団体や自治会組織等、地域の復旧活動にかかわる関係機関との協力関係の構築

- 地域における面的連携 など

連携業者間の協定等の整備

連携事業継続力強化計画では、全ての連携事業者間において、取組を行うことへの合意があることが前提となります。必要に応じて協定書や秘密保持契約書の作成を検討しましょう。

なお、製造技術・ノウハウ等については、営業秘密の漏洩防止対策を講じるなど、十分に協議を行い、合意事項に守秘義務に関する事項を入れておくことをお勧めします。

なお、製造技術・ノウハウ等については、営業秘密の漏洩防止対策を講じるなど、十分に協議を行い、合意事項に守秘義務に関する事項を入れておくことをお勧めします。

非常時の初動対応

自然災害等が発生した場合における対応手順、いわゆる初動対応については、まず全ての連携事業者が「従業員及び顧客等の避難手順」と「従業員等の安否確認手順」を整備していることが必要です。

事業者ごとの取組例はこちら

「指揮命令体制」も連携事業者間で整備し、「被害状況の把握と情報発信手順」については連携事業者間で共有することが必要です。そのうえで連携事業者それぞれの役割を検討しましょう。

「指揮命令体制の整備」については、災害対策本部を立ち上げる基準も検討しておく必要があります。

被害状況の把握と情報発信手順については、特定の事業者に業務を固定するよりも、年度ごとに担当する事業者を変える仕組みづくりをすることも有効です。そうすれば、連携事業者が全て参加するようになり、災害対応に関して、お互いに助け合うことができます。

事業者ごとの取組例はこちら

「指揮命令体制」も連携事業者間で整備し、「被害状況の把握と情報発信手順」については連携事業者間で共有することが必要です。そのうえで連携事業者それぞれの役割を検討しましょう。

「指揮命令体制の整備」については、災害対策本部を立ち上げる基準も検討しておく必要があります。

被害状況の把握と情報発信手順については、特定の事業者に業務を固定するよりも、年度ごとに担当する事業者を変える仕組みづくりをすることも有効です。そうすれば、連携事業者が全て参加するようになり、災害対応に関して、お互いに助け合うことができます。

指揮命令系統の整備に向けた取組の例

| 対策方針 | 具体的な対策事例 | |

|---|---|---|

| 1 | 対策本部の立ち上げ基準を震度や気象庁の災害情報等を基に策定する | 災害対策本部の設置基準を決定する <設置基準例>

|

| 2 | 対策本部の組織や機能を設計する | 災害対策本部長は〇〇とし、○○班(〇〇社)を設置する。○○班の役割は〇〇とする |

| 3 | 火災発生時は〇〇班が消火活動を行う。 また、消火用の機材として〇〇を保有する |

|

| 4 | 連携事業者の災害対策本部向けに資機材を備蓄する (備蓄品リストを作成) 備蓄場所は○○とする。費用負担は○○とする |

|

| 5 | 連携事業者間における災害時の対応手順を○○マニュアルとして策定する | |

| 6 | 連携事業者の災害対策本部の設置場所と、候補地が被災した場合の代替場所を定めておく | |

| 7 | ○○を連携事業者の災害対策本部の連絡先とする |

被害情報の把握・情報発信に向けた取組の例

| 対策方針 | 具体的な対策事例 | |

|---|---|---|

| 1 | 連携事業者の被害情報の確認手順や手段を事前に整理する | 災害発生時には、個者と連携団体の災害対策本部で行う情報交換の内容を定める <情報交換の内容例>

|

| 2 | 携帯電話、メールアドレス、SNSのIDなど、複数の連絡先を記載した連絡先リストを作成する | |

| 3 | 災害対策本部はラジオ、テレビ等により、交通情報、気象情報、広域被災情報等、各社やインフラの被害等の情報収集を行い、これらの集約した情報を個者に伝達する | |

| 4 | 固定電話、衛星電話等、複数の通信手段を確保する | |

| 5 | 自治体や取引先等の関係者への報告方法・情報発信手段を策定する | 市役所・〇〇協会等、災害対策本部が被災時に連絡を取るべき団体と、各団体に発信すべき情報を整理する |

| 6 | 関係者への情報発信について、誰が、どの情報を、どのタイミングで、どの手段で行うかをルール化する | |

| 7 | 被災した企業の代わりに、一定期間、災害対策本部がHPやSNS等の更新を行う |