普段お客様のためにしていることこそ、事業継続の力

株式会社旭フーズ

1984年8月に東京都高田馬場にて旭フーズを創業。業務用食材の卸売販売として、創業時より大手飲食チェーンの発展と共に成長し、特に東北エリアを含めた北国エリアで拠点を拡大。2001年6月、埼玉県日高市に関東物流センターを新設し、東北・関東営業所東京支店を移転し集約。現在、コールドチェーンと呼ばれる食品の流通の中間を担う卸売企業として、入荷から出荷まで最小単位・ワンオーダーで取り揃えることを強みに、上信越新潟・長野・山梨を含めたエリアと、関東圏約300店舗のお客様に食品や飲料などを届けている。

インタビュー(4分17秒)

被害に遭った状況下で自分たちに何ができるのか?

原材料の調達から、製造、仕入れ、在庫管理、配送、販売など、商品の製造工程から消費者の手元に届くまでの流れを「サプライチェーン」と言うが、この工程を低温の温度管理のもと実現することを「コールドチェーン」と言う。

埼玉県日高市に本社を構える株式会社旭フーズは、コールドチェーンと呼ばれる、食品の流通の中間を担う卸売企業として、現在は上信越新潟・長野・山梨を含めたエリアと、関東圏約300店舗のお客様に食品や飲料などを届けている。

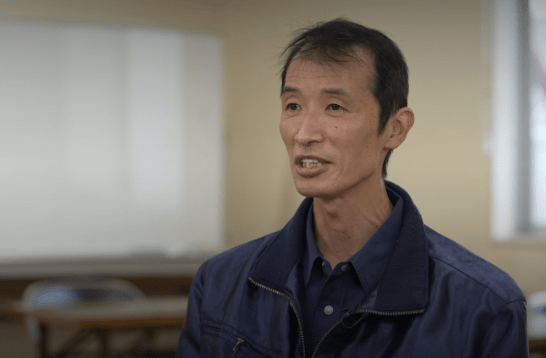

創業時より大手飲食チェーンの発展とともに成長を遂げ、特に東北エリアを含めた北国エリアで事業を拡大させ、大雪をはじめさまざまな自然災害を経験してきた。中でも、事業継続力強化計画を策定した一番のきっかけとなったのが、2011年3月11日に起こった東日本大震災だったと代表取締役社長の菊地氏は語る。

「あの時、私は千葉県の旭市に商談に来ていました。震度6という大きな揺れで倉庫にはモノが散乱するなどの被害に遭いましたが、こうした被害の他にも外出中の社員たちと連絡がつかないという問題もありました。とにかくこれまで経験したことの状況でしたので、事業を継続していくのは正直難しいと感じました」(菊地氏)

従業員の生命の確保を第一にお客様にきちんと商品を届ける

実際、東日本大震災の時は、揺れによる被害の他にも、その後行われた計画停電などでも苦労したと、菊地氏は当時を振り返る。

「4時間以上停電したこともあり、特に冷凍庫などは緊急的に閉めて、暗闇の中で声をかけ合いながら作業にあたりました。こうした状況の中でもお客様は我々が届ける商品を待っているわけですから、フォークリフトの明かりを使って、自分たちでカートを引きながら商品を仕分けして、会社に残っている車両で各店舗のお客様に配送に上がりました」(菊地氏)

こうした状況が約1カ月半続く中で、お客様には配送日の間隔をあけていただいたり、物流を集約させて配送の台数を減らしたり、また、トラックの燃料を確保するために帰社する際には必ず並んででも満タンにして帰ったと言う。

東日本大震災以前から自然災害を体験してきた同社では、令和元年の頃すでに中小企業庁のホームページでBCP策定に関する伴走支援のことを知り、以前から支援プログラムに申請していたそうだ。

事業継続力強化計画の策定内容については、これまでの災害時の経験から、従業員の生命の確保を第一に、お客様にきちんと商品をお届けできるかということに重点をおき、さらに地域の一員として周辺の方々に求めていただけるようなものを目指したと菊地氏は語る。

知らないことが価値を見いだすきっかけになる

事業継続力強化計画を策定したことで、具体的にはどんなメリットがあったのか、菊地氏に聞いてみた。

「災害が起きた時などの対応などについて体系化したことで、台風や大雪などのある程度事前に把握できるリスクに対して心構えができるようになりました。それによって事前に、配送する物流を集約させたり、迂回コースを選んだり。台数やルートを調整することで、安定的に稼働できるように努め、ダウンタイムは限りなく0に近くなっていると思っています」(菊地氏)

また、今は災害や感染症などのリスクに対して対策をとっているが、事業を取り巻く環境全てにリスクは潜んでいる。そうしたリスクに対してダウンタイムを抑える可能性を探っていると菊地氏は語る。

「それが新たな社内の知見となり、結果的にそれが第三者の評価につながっていくものだと考えています。事業継続力強化計画をきっかけとしてセキュリティーやレジリエンスなど常に事業に介在するリスクなど、これまで数値化できなかったリスクが見えてきたことは、会社を継続する上では資金繰りも含め、前進するためにいいステップになっています。私自身、当初は事業継続力強化計画について全く知りませんでしたが、知らないことが価値を見出すきっかけになりますし、計画の策定にあたっては、専門家の方が伴走してくださるので、こうした機会を逃す手はないと思います」(菊地氏)

災害ではないリスクに対して、会社をどう継続させていくか

改めて経営について整理をすることで、会社の現在地を知ることができるのも計画策定のメリットに挙げる。そして、事業を継続させて行く上では、このように自分たちが許容できる範囲のリスクと、自然災害も含めて許容できないリスクを明確に区分けする必要があると菊地氏は考える。

旭フーズのお客様の多くは飲食店舗様。つまり、これまでBtoBのビジネスを中心に行ってきたが、このコロナ禍において、今後は災害ではない事業継続のリスクに対しても、会社を継続させて行くための備えが必要になる。そこで、同社ではBtoC向けの新しい取り組みを始めている。

「我々の事業では、地域のご理解をいただきながら、地域の方々を応援したいという思いから、毎月最終日曜日に弊社の敷地内で即売会を実施したり、一般の顧客様に向けて『トン・カシュール』というインターネットショッピングサイトも立ち上げました。ほかにも、我々がチョイスした居酒屋メニューを手に取っていただける自動販売機を設置するなど、一般のお客様と直接やり取りできるツールでお近づきになりたいと思っています」(菊地氏)

食品などの流通の中間を担う卸売業では、よく「供給責任」という言葉を耳にするが、お客様があっての我々なので、卸売業ではその言葉を抜きには語れないと菊地氏もその言葉を口にする。そして、事業を継続させていくための努力や取り組みは、すでに毎日おこなっているのだと言う。

社員のおよそ半分は東北出身者だという同社。災害に対する意識は、実際に災害を経験した者としていない者とでは、どうしても違いがあるそうだ。そうした社員一人ひとりに災害のリスクや対策について説明したり、実際に雪道を運転して走行時のリスクを経験させることで理解を浸透させてきたと言う。こうした経験に基づく地道な取り組みも、同社の事業継続の大きな強みになっていると言えるだろう。

関連記事