詳細な防災マニュアルと年次の防災訓練で高い災害対応力を

協同組合熊谷流通センター

- 理事長

- 大久保 和政

- 業種

- 事業協同組合

- 所在地

- 埼玉県熊谷市問屋町2丁目4番1号

- 組合員数

- 59社

埼玉県熊谷市で卸売り事業者を中心とする商業団地を運営する「協同組合熊谷流通センター」は、東日本大震災、台風による水害などの大規模災害の経験を通じ、実効性の高いジギョケイを策定、インフラ確保を通じた組合員の企業活動と地域防災の拠点としての機能を提供する。

インタビュー(9分24秒)

1970年代に郊外型卸団地としてスタート、現在59社で構成

埼玉県熊谷市は、古くは中山道の宿場として栄え、明治から大正期には肥沃な土地を活かした農業、さらに昭和から平成にかけては充実した交通網を背景とした商工業都市として発展。現在は人口約20万人を誇る、埼玉県県北地域の中心都市となっています。同組合常務理事の佐野直人氏は、これまでの同組合の歩みを以下のように振り返ります。

そして組合の業務は、こうした組合員に良好な業務インフラを提供することを主な目的としています。

「具体的には団地内の上下水道事業、配送を共同で行う共同物流事業、組合の保有する倉庫や会議室、展示室などの共同利用、ガソリンスタンドを運営する共同給油事業、さらに団地全体の共同警備などです。さらにこうした組合財産の管理も、組合の事業としています」(佐野氏)

「防災」をテーマに組合の求心力を再構築

この組合が「BCP」に向けて動き出したそもそもの動機は「求心力」の再構築でした。

「設立のときに志を同じくして集まった組合員も、その後の産業構造の変化、組合員の脱退や新規加入などで、『何のために集まっているのか』という意識がだんだんと希薄になってきていました。

そこで20年ほど前、当時の理事長が求心力の再構築を目指し、若手や中堅の役員を中心とした『将来計画検討委員会』を設置、将来のあるべき姿の調査研究を委ねたのです。委員会は議論を重ね、『これからの大きなテーマは施設の管理を含めた防災ではないか』という結論に達しました。

そしてこの議論をまとめた報告書『防災復興の手引き』が『卸商業団地機能向上支援事業』に採択され、補助金の交付を受けることができました。これがまず、当組合のBCPへの第一歩となりました」(佐野氏)

こうしてBCPへの取り組みの地固めを行った同組合は、近年、ジギョケイへの取り組みを進めることになります。きっかけは同組合事務局長の金原 広和氏が参加した研修でした。

「2019年7月、埼玉県中小企業団体中央会が開催したBCPの研修に、何か違った角度からのBCPのヒントがもられるのではないかと思い参加しました。その際にいただいた資料に、中小企業庁が『簡易版BCPについてシンポジウムを行う』というパンフレットが入っていたのです。知見を深めたい思いもありましたので出席したところ、『事業継続力強化計画とは、BCPをもう少し簡易な形で、危機管理への対応としてまとめるものだ』というお話しがありました」(佐野氏)

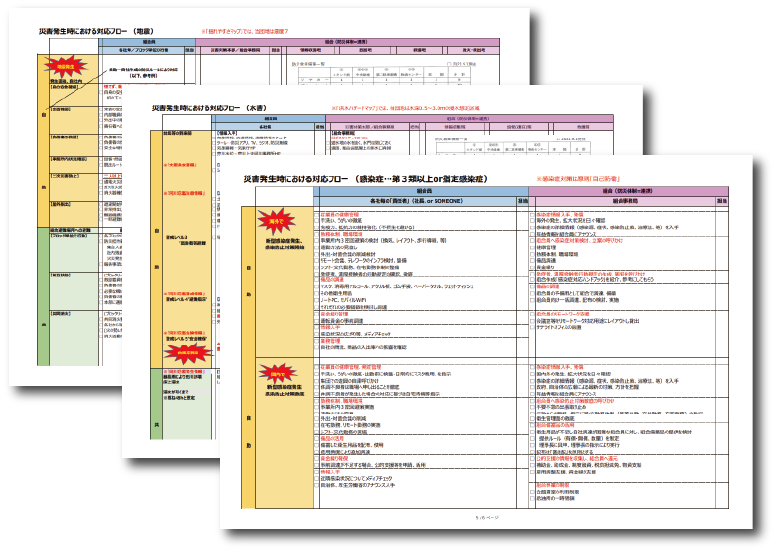

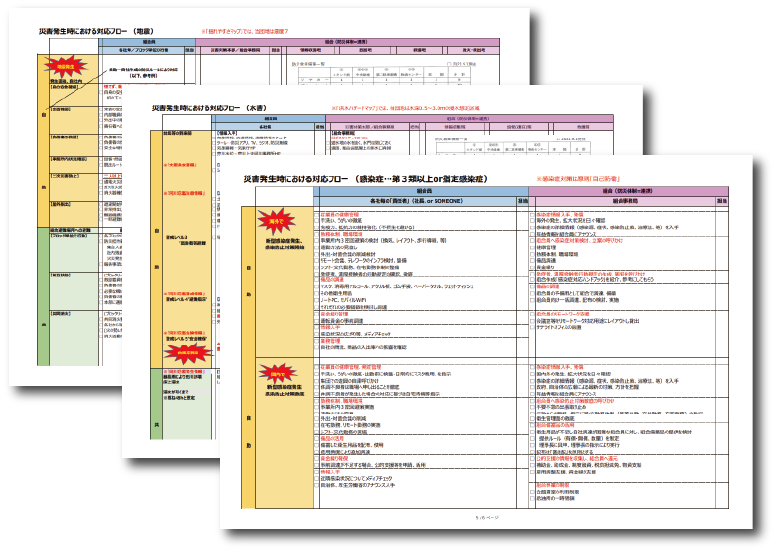

連携型ジギョケイのみならず、自助を促進する災害対応フロー表も作成

こうしてジギョケイについての知識を得た同組合は、その後、具体的な取り組みを進めることになります。

「同じ年の12月ごろ、中央会からあらためて『ジギョケイのサポート事業がある、ぜひ参加してみませんか』とお誘いをいただいたのです。当時、ジギョケイに『単独型』『連携型』のふたつがあることは知っていましたが、連携型は『外部の事業者と行うもの』という認識でいたため、まずは組合として資料をまとめ、単独型で申請しました。申請は2020年3月、認定は7月でした。その後、中小機構からのご案内で組合内での複数事業者での取り組みも『連携型』として申請できることを知り、中小機構の支援をいただきつつ2021年3月に申請、4月に認定を受けることができました。中小機構からは、同じような首都圏の卸商業団地での連携ジギョケイ策定支援の経験から多くのアドバイスをいただけ、非常に参考になりました。」(佐野氏)

さらに同組合は連携型のジギョケイ申請と同時に、「当初より存在した共助の仕組みを強化、ブラッシュアップして一致団結しての災害対応」「定期的な防災訓練による学び直し」を具体化するツール「災害時行動マニュアル2021」も作成しました。

クリックしてPDFをご確認いただけます。

クリックしてPDFをご確認いただけます。

「マニュアルの作成にあたっては、先に作った『防災復興の手引き』のさらなる改訂版ということを意識しました。この手引きも大きな地震が起こったときのことを想定し、団地全体で組合事務局、組合員がどのように行動すべきかを具体的に示したものでしたが、最初の見直しを行った翌月に東日本大震災が発生、その内容が組合員に浸透する前に現実の災害に見舞われることになったのです。

熊谷は最大震度が5強、団地内の建物が倒壊するといった被害は発生しませんでしたし、内陸であったため津波の直接の被害もありませんでした。ただ予想以上の広域で被災したことから、計画停電、ガソリンの供給難など、間接的な被害はかなりのものでした。私たち流通にかかわる者にとって、倉庫の冷却に使う電気、輸送に使うガソリンがなければ商売にならないということを再認識したのです。

ジギョケイ策定、マニュアル作成にあたっては、こうした現実に起きた事象への対応、さらに近年頻発しているゲリラ豪雨など異常気象への備えも盛り込むことになりました」(佐野氏)

想定されるリスク:地震

リスク発生による影響

- 立地する熊谷市は今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率が57.5%あるが、発生時期の予測は困難であり、突然発生する可能性がある。

- 地震によりケガ人の発生や、従業員の帰宅困難、出勤困難が予想される。

- 事務所や倉庫の倒壊が危惧されるほか、停電による設備の停止、配管類の破損、破損設備の通電再開による火災の危険性がある。

- インフラについては水道電力は1週間程度、都市ガスは2週間程度、供給が停止するほか、公共交通機関は1週間程度機能不全となるおそれがある。

- さらに操業停止による資金繰りの懸念、サーバー等の被災によるデータの消失で事業継続が困難になるおそれがある。

対応策と効果

- 発災直後は各社個人による自助を原則とし、あらかじめ定めたチェックリストに従い行動する。

- ブロックリーダーが中心となり、防災チームの立ち上げ、負傷者の救助を最優先し、近助による相互救助を行う。

- 火災発生の場合は共同消火を行い、その後、適宜必要に応じてリーダーの指示の下、ブロックごとに定めた一時避難所に移動する。

- 震度6弱の地震が発生した場合は災害対策本部を立ち上げ、緊急時対応を行う。

想定されるリスク:水害

リスク発生による影響

- 熊谷市ハザードマップによると、0.5〜3.0m未満の浸水が予測され、荒川の洪水が懸念される。

- 近年、地球温暖化等によりスーパー台風の発生や長時間にわたる集中豪雨の発生等により、激甚化が想定され、過去の想定を上回る可能性がある。

- 洪水により事務所や倉庫の浸水の可能性があり、商品在庫や設備機器類も損傷する恐れがある。

対応策と効果

- 水災に関するガイドライン、避難に関するマニュアルを策定する。

想定されるリスク:感染症

リスク発生による影響

- 埼玉県北部地域および北関東の拠点としてビジネスで全国からの来客もあり、人的交流によるパンデミックの影響を受ける可能性が想定される。

- 罹患防止や手洗い消毒に必要なマスク、消毒用アルコールが入手困難になる。

- 不用意な消毒作業により精密機器が影響を受け、操業停止となる。

- 換気不十分により社内での感染拡大が想定され、操業の全部または一部の停止が想定される。

全組合員参加の防災訓練でマニュアルの周知を図る

またジギョケイをより実効性の高いものとするため、同組合は全組合員が参加する年次の防災訓練を通じ、その中身を確認しています。

「考え方としては、組合のやるべきこと、独立した事業者である各組合員がやるべきことを別個にとらえています。商流を維持する、事業そのものの復旧を図るというのは、各組合員がやるべきことであり、組合としてはこの卸団地というインフラをいかに早く元通りにするか、たとえば地震で道路に散らばった廃材をすみやかに片付けるとか、水害で寸断された道路を開通させる作業を組合員でどう分担するかということに焦点をあてています。また広大な敷地で効率よく活動するため、全体を7つのブロックにわけ、各ブロック内で組合員同士が隣組のように助け合う仕組みを導入しています。

防災訓練では、基本的なパターンは変えずにマニュアルどおりに行動できることを確認しつつ、細かいメニューのみ毎年アレンジして、さまざまな災害のパターンに対応できる体制作りを進めています。具体的には消防署の応援をいただきながら消火器の使い方を学んだり、人形を使いガレキのなかから人を救出する実習を行ったり、テントや炊飯道具など、災害時に役立てるための備品を実際に設置、利用してみたりといった内容です。

これまでは地震対応が中心でしたが、さきに申し上げたようにゲリラ豪雨で浸水する被害も出てきていることから、今後は組合員に『この卸団地も水害のリスクがあること』を周知しつつ、土地の低いところに土嚢を積む訓練なども取り入れていきたいと思います」(佐野氏)

開設50周年の節目に新会館を建設、さらなる地域貢献も

当組合は、こうしたジギョケイを巡る取り組みをハード面からも支えるため、現在、新組合会館の建設を進めています。

「当初の計画からは2〜3カ月後ろ倒しになりましたが、この卸団地を開設して50周年の節目となる2025年7月に、新会館が竣工する予定です。この新会館は、最新の耐震性能はもちろん、地盤を1mほどかさ上げし、さらに変電設備や受水槽などの重要インフラ設備は2Fに置くことで、水害が発生しても機能停止することがない設計となっております。また3F以上は万一の際、組合員だけでなく、地域の人々の避難場所とすることも考慮しています。もちろん、平常時はこのエリアの産業拠点としての機能に加え、地域の人が交流できる賑わいスペースとしての活用を想定しています」(佐野氏)

そして熊谷流通センターのジギョケイは、今後もさらに進化を続ける予定とのことです。 「現在、連携型のジギョケイは組合の正副理事長が所属する事業者により構成されています。ただこれは、連携型のジギョケイをまずスムーズに導入するための枠組みで、組合員全体で防災に取り組むという組合の基本的な考え方には変わりはありません。今後はより多くの組合員にジギョケイに加わってもらい、共助の力を蓄えていきたいと思っています」(佐野氏)

関連記事