災害に強い工業団地を目指して

旭丘団地協同組合

- 理事長

- 髙松喜与志

- 業種

- 協同組合

- 所在地

- 石川県白山市旭丘1-2

- 設立

- 1983年10月17日

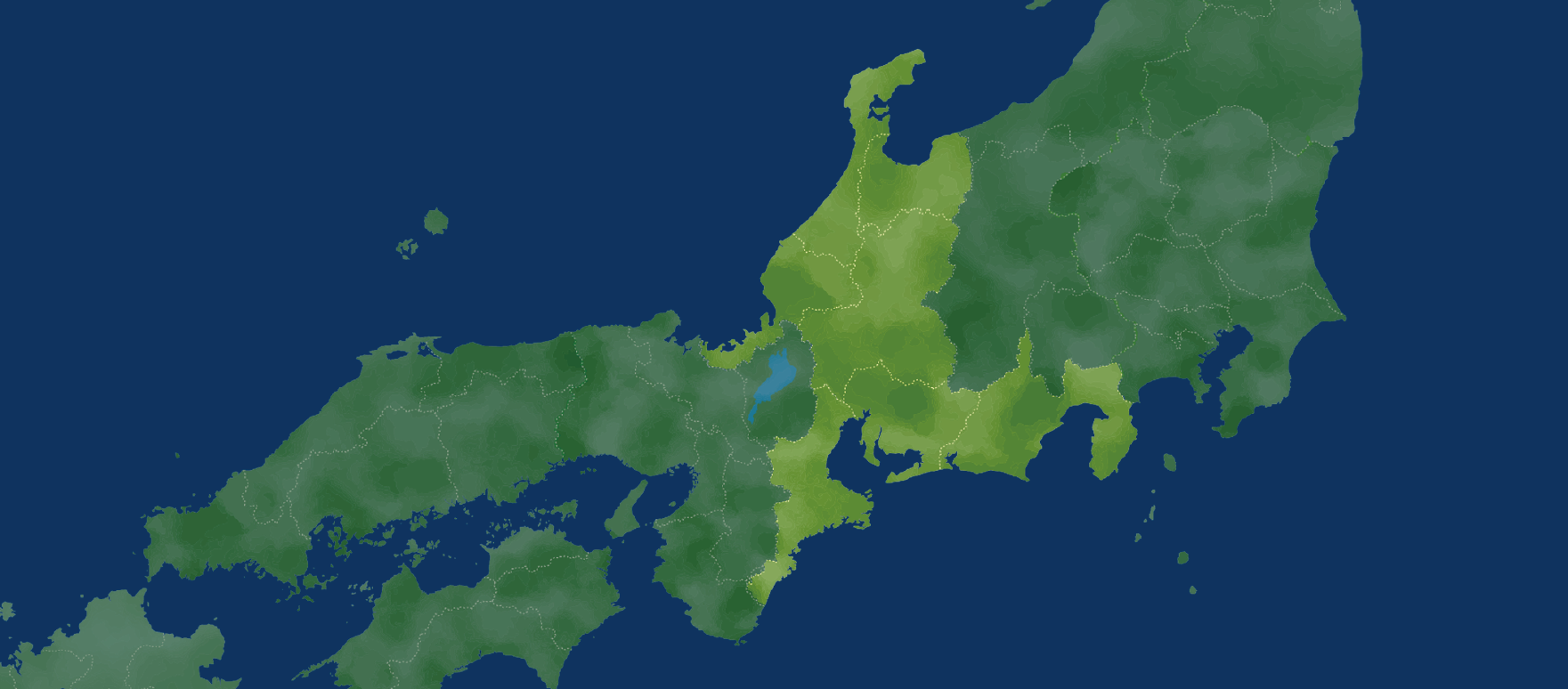

石川県で人口が2番目に多い白山市。そこを流れる手取川下流域の扇状地にある農地を造成し、1981年頃から工業団地が作られた。その工業団地内の、工作機械や機械金属製品工業、ハイテク機械製造業などの53社全社が加入する協同組合。工業団地が水田に囲まれているため、環境保全には特別に配慮し、さらに連携事業継続力強化計画に一致団結して取り組んでいる。

インタビュー(5分53秒)

| 重点対策 |

主な対策や変化 |

防災や減災効果・経済効果 |

| 地震への対応と防災訓練の実施 |

組合の青年部主導で自主防災マニュアルを設定した。 |

青年部の交流が活発化することにより、次世代の経営層が育ってきている。中小企業の懸念事項である「事業継承」の点でも効果が期待される。 |

| 年1回、組合53社全社による防災訓練(避難訓練と伝達訓練)を実施している。 |

消防署や地域との信頼や交流が深まり、発注業者からの企業評価も向上した。 |

| 水質汚濁と油流出への対策 |

万一の油流出・拡散を防ぐため、情報の迅速な共有化を図っている。 |

個々の企業では入手が難しい、農業用水の水門管理者の連絡先を収集し、連絡体制を整備した。 |

| 過去に経験した、油流出の苦い経験を常に教訓にしている。 |

組合としてオイルフェンス・マットを備蓄し、設備面の事前対策にもつとめている。 |

地震への対応と防災訓練の実施

防災マニュアルの制定

2011年の東日本大震災後に各社でBCP策定の機運が高まり、組合でも白山市の「地震あんしんマップ」をチェックしたところ、震度6以上の地震が想定されていた。組合各社の防災担当者を集めてヒアリングを行い、震度5以上の地震発生に対応できるよう、自主防災マニュルの策定に取り組んだ。

青年部主導による効果

自主防災マニュアルの策定を行った組合の青年部の「特別防災委員会」は、さらに普段の防災活動に取り組むため、常設の「防災対策委員会」に格上げされた。青年部は次世代経営者の集まる組織。活動が活発になると結束力も強くなり、中小企業の懸念でもある「事業継承」においても未来が明るくなってきている。

防災訓練と伝達訓練の実施

企業評価のアップ

発注企業から危機管理対応について問われた際、組合に参加している企業は、組合の防災活動や事業継続力強化計画への参画について報告し、それが実績として評価されている。地元消防署、警察、市役所と連携することによって、地域も組合の活動を評価している。

水質汚濁と油流出への対策

水田に囲まれた立地に対する周辺への配慮

過去の事故を踏まえて

一度だけ、油流出事故が起きたのを機にオイルフェンス・マットを常備。この事故の苦い経験が、今回の事業継続力強化計画に取り組む動機の一つとなった。

取組について

組合員への周知方法

組合事務局と組合正副理事長4名が、週に一度組合の課題について情報を共有している。防災担当者会議は年に一回。2か月に一度、全経営者が集まる定例会議があるので、そこでも情報を共有することになっている。連携事業継続力強化計画のメリットについても、定例会で組合員に説明を行っている。

組合員との連携

地域における面的な連携。

4,000人余の従業員が働く工業団地。水門管理の担当者の連絡先の提供を農協に交渉するなど、地域の要となる交渉は、個々の企業ではなく組合で引き受けている。一つの企業では小さな力でも、工業団地全体がまとまることにより、防災訓練も消防署、警察、市役所を巻き込み、地域の保育園も参加するなど、大きな展開ができる。事務局はハブ的な役割を果たすことで、地域に貢献している。

苦労した点・工夫した点

もともと「防災対策特別委員会」による「自主防災マニュアル」の策定などの動きや、活発な青年部の存在などの素地があったため、連携事業継続力強化計画もうまく活動に取り込み、策定や申請において大きく苦労する点はなかった。これまで行ってきたことを連携型計画へと形にすることにより、国からお墨付きをもらうことができた。

これから計画を立てようと思う場合、すでにうまくいっている活動や組織を上手に活用すると、スムースに展開できるのではないかと思う。

今後の展望

平時には、「自主防災マニュアル」を整備運用しているが、災害発生時にマニュアルを災害連絡本部、連携事業者が直ちに参照できるよう、電子データや紙などの情報バックアップ体制を整備していきたい。「地域ぐるみ」をキーワードに、大規模な防災訓練を実施するなど、さらなる減災へのアプローチを積極的に行っていきたい。

関連記事