次期経営者に計画策定を託し、さらに強固な協力関係を目指す

天山地区環境整備事業協同組合

- 業種

- 一般廃棄物/し尿の収集運搬業、処理業者の協同組合

- 所在地

- 佐賀県小城市牛津町乙柳867-7

- 組合員数

- 4社(他に関連企業3社)

佐賀県佐賀市、多久市、小城市から許可を受けた一般廃棄物やし尿の収集運搬業、及び処理業者4社が集まった協同組合として、1976年(昭和51年)9月に設立。かつてはし尿の汲み取りと運搬、処理が主体であったが、時代の変遷とともにトイレは水洗式に変わり、現在は浄化槽や下水道設備の維持・管理業務に徐々にシフトしている。小城市は水害が多く、さらに近年大規模な集中豪雨が多発していることもあり、もともとBCPの考え方はあったが、中小機構アドバイザーの支援を受け、連携事業継続力強化計画の認定を目指した。

インタビュー(6分43秒)

“100年に一度”の局地的豪雨が2年連続で襲来 記録的な異常気象への対策が喫緊の課題に

2019年8月、長崎県・佐賀県・福岡県を含む広い範囲に渡って線状降水帯が発生し、各地で観測史上一位となる驚異的な豪雨(令和元年8月の前線に伴う大雨)を記録した。さらに翌年の2020年7月(令和2年7月豪雨)、そして記憶に新しい出来事では2021年8月(令和3年8月の大雨)も記録的な大雨となり、政府は特定災害対策本部を設置した。

この大雨によって、佐賀県内は床上浸水が1700棟、床下浸水まで含めると計3500棟以上の住居に被害が及び、多くの住民の生活に支障が出た。

よく、滅多に起こりそうにない物事のことを100年に一度の出来事といった表現をするが、観測史上記録的な降水量となる“100年に一度”の豪雨が、2019年と2020年に2年連続で起こった。佐賀県はもともと水害に悩まされている地域であるが、こうした異常気象が近年喫緊の課題になっている。

その地で半世紀近くにわたり事業を営む、一般廃棄物やし尿の収集・運搬・処理を行う業者4社が集まった組合が、天山地区環境整備事業協同組合である。天山地区環境整備事業協同組合 専務理事 山本康徳氏に話を聞くと、

「小城市を含むこの地域一帯は以前から浸水することが多々あり、ある程度の災害は想定していますが、ここ数年は特に大規模な集中豪雨に見舞われています。私たちは行政の許可をいただいて業務を行う事業者(の組合)ですので、災害時に何かあればすぐに駆けつけ、対応することが求められています。それもあって、日々の防災対策は特に意識しています」(山本氏)

多くの雨水が短時間のうちに下水道に入り込むと処理能力を超えてしまい、設置したタンクがいっぱいになると各家庭でトイレが使えない状況になる。また、一部地域は汲み取り式のトイレを設置している住居があり、洪水により水に浸かると、衛生的な問題が発生する。こうしたことで、4業者は協力関係のもと、緊急時にすぐに出動する体制を整え、早期の災害復旧に務めている。

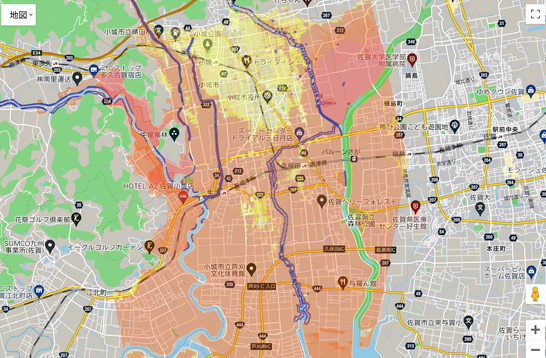

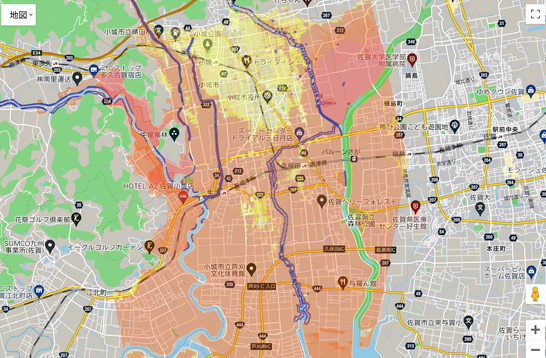

佐賀県小城市の防災ハザードマップを見ると、市内のほぼ全域に洪水のリスクがあることが分かる

佐賀県小城市の防災ハザードマップを見ると、市内のほぼ全域に洪水のリスクがあることが分かる

BCPの必要性を感じていなかった事業者に事業継続力強化計画がもたらしたものとは

自然災害の危機と常に隣り合わせにあるという高い防災意識、災害時すぐに対応可能な複数企業の協力関係など、天山地区環境整備事業協同組合はBCP(事業継続計画)といった点から見ると、極めて先進的といえる。

「近年BCP対策の必要性が叫ばれていますが、当組合の事業者は災害対応ですぐに出動する体制を整えていますし、これまで何回も実践していることもあって、改めてBCPを策定するメリットがどこにあるのか正直分かりませんでした。ですがそんなある日、中小機構のアドバイザーから事業継続力強化計画(ジギョケイ)の話があり、この計画であれば策定してみようという気持ちになりました」(山本氏)

山本氏が事業継続力強化計画における一番のメリットを感じたのは、連携による事業継続の体制を明文化できる点にあったという。4社ですでに協力関係を築いているとはいえ、その計画が国に認めてもらう形になれば、より強い連携を見据えて従事できる。そうなれば、これまで以上に良好な協力関係が構築できると考えたからだった。

防災・減災対策を経営のひとつの柱とするために事業継続力強化計画は未来がある次期経営者に

事業継続力強化計画の策定を誰に託すか。その時、山本氏が思いついたのが、各企業の次期経営者らが集まる後継者の会だった。

「私たちの事業は地域住民の皆さまのためにあると思っています。従って自分だけがいいというのではなく、企業をこの先ずっと存続させることを最優先に考えないといけません。後継者の会のメンバーには、二代目や三代目がいますが、彼らに創業者や先代らが事業を始めた時の思いをくんで従事してもらいたいという期待を込めています。やはり防災・減災対策は、経営のひとつの柱として欠かせないものです。だからこそ事業継続力強化計画の策定は、将来の事業を引っ張っていく存在の人間が相応しいと考えました」(山本氏)

後継者の会の6人の次期経営者らが対話をしながら計画書のベースを作成。事務局長と中小機構アドバイザーがそこに支援する形で作業が進められた。計画書の内容には、飲料水や食料の備蓄、組合従業員の緊急時連絡用の安否確認システムの導入、災害時の避難手順、人員や車両、機材の運用方法等が盛り込まれた。

後継者の会のメンバーが中心となって作成した計画書。災害時における具体的な対策が明記されている

後継者の会のメンバーが中心となって作成した計画書。災害時における具体的な対策が明記されている

飲料水や食料、簡易トイレや着替え用の下着などの備蓄を進めた

飲料水や食料、簡易トイレや着替え用の下着などの備蓄を進めた

事業継続力強化計画は防災・減災対策のみならず経営にさまざまなイノベーションをもたらす

事業継続力強化計画の認定事業者になり、改めて今回の策定を山本氏に振り返ってもらった。

「近年、SDGsやESGなど時代とともに組合や企業の在り方が大きく変わろうとしています。そうした中で、若手がもっと活躍できる場を創出するのが、私たちの役目だと考えています。もちろん、この計画が防災・減災対策のすべてだとは思っていません。正直なところ、計画書の内容にはブラッシュアップできる点がまだ数多くあります。しかし、若手らに考える機会を与えることで、経営の中に防災対策を加えることの大切さを知ってもらいたいと思いました」(山本氏)

今後は天ぷら油の廃油からディーゼルエンジンの燃料となる軽油を精製するといった新たな取り組みにも意欲を見せている。その際、事業継続力強化計画の認定事業者が利用可能な、ものづくり補助金の申請を現在検討しているという。

事業継続力強化計画の策定は防災・減災に特化した対策であるが、こうした連携企業同士がより強固な関係を構築するツールにもなるほか、次期経営者が将来を見据えた経営を想像する場として、さらに新たな事業に取り組むきっかけ作りといった、さまざまなイノベーションをもたらすことが考えられる。

今後、事業継続力強化計画の策定を検討している経営者は、経営のひとつの柱として、事業継続力強化計画を捉えてみるのがいいだろう。

事業継続力強化計画の策定に生かせる、3つのヒント

-

連携を明文化し、より強固な協力関係を目指す

-

中小機構の専門家派遣&個別支援を活用する

-

防災・減災対策を将来の経営に生かす

関連記事